El antiguo Egipto no era el lugar más óptimo para el desarrollo de los viñedos. Su suelo aluvial a lo largo del Nilo era demasiado rico, la temperatura tendía a ser constantemente demasiado alta y las vides no alcanzaban un letargo propicio. Pero tan pronto como el Alto y el Bajo Egipto se unieron bajo la dirección de reyes a finales del IV milenio a. C., la realeza y sus oficiales desarrollaron rápidamente un gusto por el vino.

El vino provenía inicialmente de Canaán, el centro vinícola del antiguo Oriente Próximo, en gran parte porque, salvo breves interrupciones, las ciudades-estado cananeas eran súbditas egipcias sujetas al faraón, quien apostaba allí guarniciones de soldados egipcios. (Cabe preguntarse, por tanto, qué habría significado el relato bíblico del Éxodo —una migración desde Egipto a un territorio controlado por Egipto— y cómo habría ocurrido la conquista israelita de Canaán).

Como resultado, gran parte del vino cananeo enviado a Egipto se realizaba en forma de impuestos o tributos, aunque también se mantenía el comercio normal. Sin embargo, poco después, a principios del tercer milenio a. C. y con la ayuda de viticultores cananeos importados, Egipto estableció su propia industria vitivinícola, comenzando con viñedos en el delta del Nilo y extendiéndose luego hacia el sur a través del Fayum hasta Tebas.

El vino egipcio en el Antiguo Testamento

La participación de los cananeos en el desarrollo de la industria vinícola egipcia parece tener eco en la historia bíblica de José, narrada en Génesis 39-40. Sus hermanos lo vendieron a una caravana de comerciantes y terminó en Egipto, donde a su vez se lo vendió a un oficial del faraón y se convirtió en el mayordomo de su casa. Después de que la esposa del dueño acusara falsamente a José de intentar seducirla, se le impuso la pena de prisión. Uno de sus compañeros de cárcel era el copero del faraón, que se encontraba allí por razones no especificadas. En Egipto, el copero real administraba el suministro de vino y la bodega del rey, cataba el vino del rey para comprobar su calidad y asegurarse de que no estuviera envenenado, y se lo servía al rey.

José interpretó un sueño del copero, prediciendo que pronto se lo liberaría, lo cual se cumplió, y recuperó su antiguo trabajo. Tiempo después, cuando el faraón tuvo un sueño ininteligible, el copero recomendó que se le diera a José la oportunidad de interpretarlo. Lo interpretó con maestría, explicando que significaba que Egipto tendría siete años de abundancia seguidos de siete años de hambruna, para que Egipto almacenara provisiones para la hambruna venidera. El faraón quedó tan impresionado que nombró a José su primer ministro, lo que significa que se le encargó la tarea de acumular provisiones para los próximos años de hambruna, incluyendo, por supuesto, las reservas de vino.

Rito y mito en el antiguo Egipto

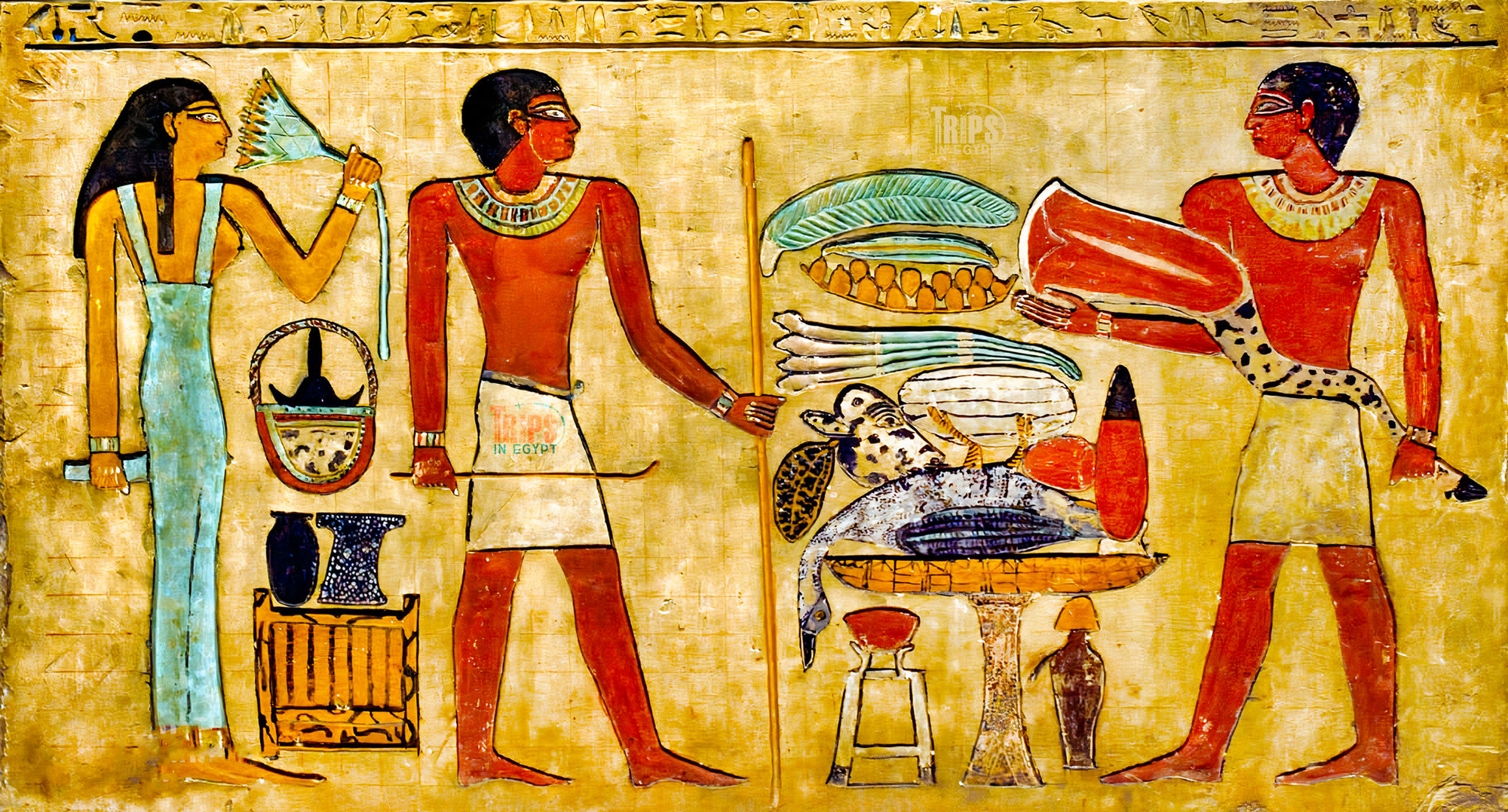

Como ocurrió en otros lugares, una vez que la cultura del vino se asentó en la economía y las costumbres sociales, se incorporó a los rituales y mitos religiosos. Los beneficios del vino se remontaban a los dioses y diosas; se decía que era su «efluvio divino». Según el escritor griego Diodoro Sículo, los egipcios creían que Osiris era el inventor de la viticultura y enseñó a los egipcios a elaborar vino. En otro mito, registrado por Plutarco, la sangre de los rebeldes se mezcló con la tierra, donde brotaron las primeras vides.

La lucha en cuestión pudo haber sido la descrita en otro mito conocido como La Destrucción de la Humanidad, en el que los humanos se rebelaron contra los dioses. Para combatir a los rebeldes, el dios Ra envió contra ellos a su hija, la diosa Hathor, en su terrible aspecto de Sekhmet, quien desató una despiadada lucha contra la humanidad. Esto se lo impidió la invención de una «cerveza roja» que parecía sangre, así que la bebió en exceso y cayó en un letargo ebrio. Así, el caos se restableció en el orden mundial normal.

Se creía que las deidades bebían vino, lo que significaba que los humanos podían apaciguarlas y complacerlas con esta bebida. Aún más, la intoxicación facilitaba la comunión con ellas. Por otro lado, también se creía que rompía la barrera entre la vida y la muerte, permitiendo conectar con los ancestros; esto también confería importancia al vino en los rituales y el arte funerarios. Tal es así que en la tumba de Tutankamón, por ejemplo, se hallaron ánforas con etiquetas que especificaban el año, la calidad y hasta el viñedo de origen. Estas inscripciones revelan que el vino acompañaba al difunto en su tránsito, como muestra de estatus y ofrenda a los dioses.